Tierschutz-Kampagnen

Lifestyle oder Lebewesen

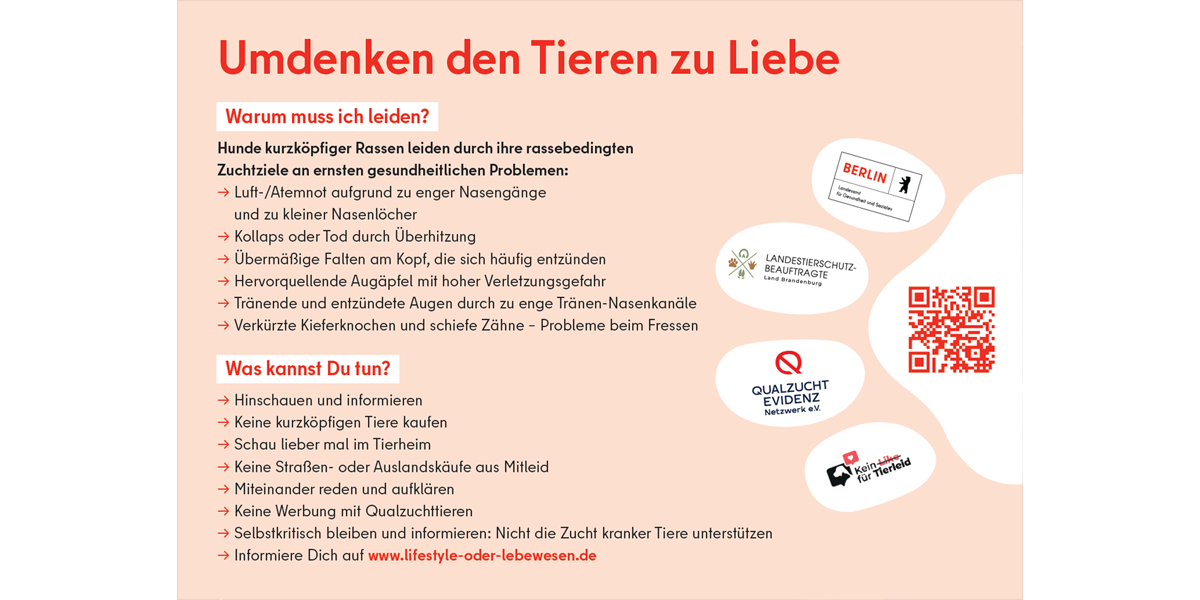

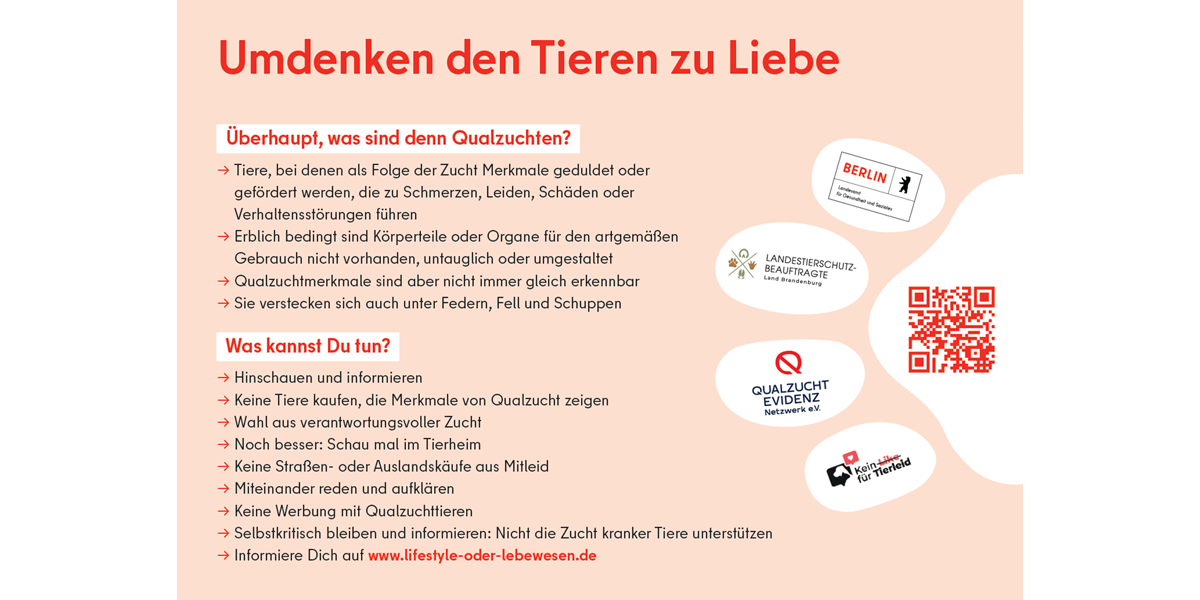

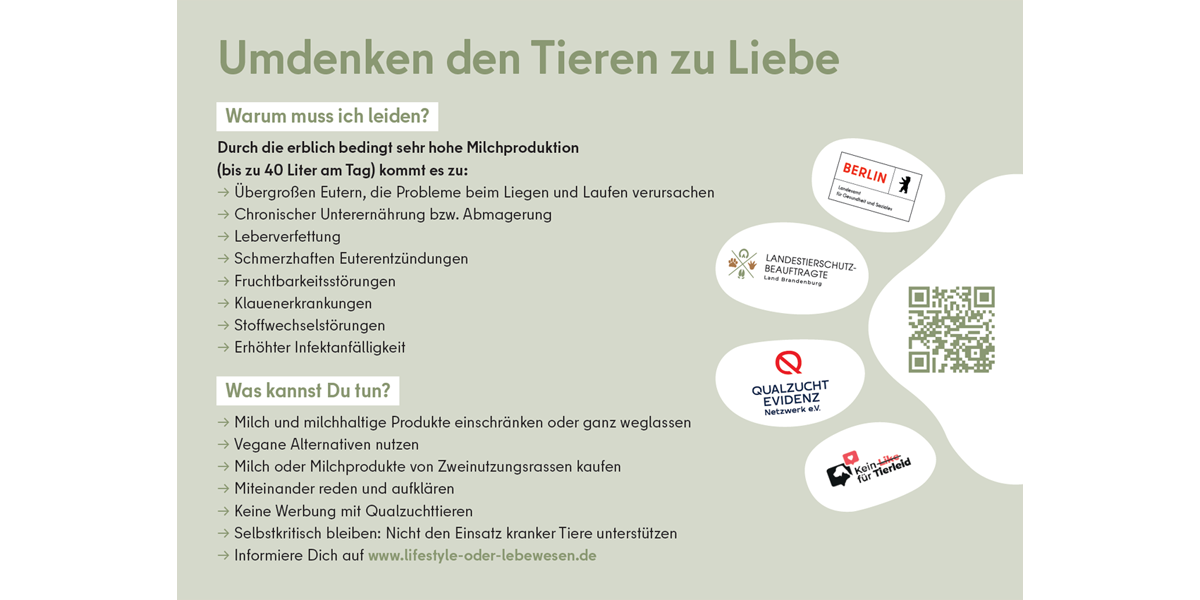

Gemeinsam mit dem Landesamt für Gesundheit und Soziales Berlin (LAGeSo) und dem Qualzucht-Evidenz Netzwerk e.V. hat die Landestierschutzbeauftragte des Landes Brandenburg die Postkarten-Kampagne „Lifestyle oder Lebewesen“ zur Aufklärung über Qualzuchten entworfen. Mit den fünf Postkarten soll auf die Problematik von Qualzuchten aufmerksam gemacht werden. Mehr Informationen gibt es auf der Kampagnenseite.

Lifestyle oder Lebewesen

Gemeinsam mit dem Landesamt für Gesundheit und Soziales Berlin (LAGeSo) und dem Qualzucht-Evidenz Netzwerk e.V. hat die Landestierschutzbeauftragte des Landes Brandenburg die Postkarten-Kampagne „Lifestyle oder Lebewesen“ zur Aufklärung über Qualzuchten entworfen. Mit den fünf Postkarten soll auf die Problematik von Qualzuchten aufmerksam gemacht werden. Mehr Informationen gibt es auf der Kampagnenseite.

Häufig gestellt Fragen

Was sind denn überhaupt Qualzuchten?

Als Qualzucht bezeichnet man jede Form von Zucht, die dazu führt, dass bei der Nachzucht oder deren Nachkommen

- erblich bedingt Körperteile oder Organe für den artgemäßen Gebrauch fehlen oder untauglich oder umgestaltet sind, wodurch Schmerzen, Leiden oder Schäden auftreten;

- mit Leiden verbundene erblich bedingte Verhaltensstörungen auftreten - jeder artgemäße Kontakt mit Artgenossen bei ihnen selbst oder einem Artgenossen zu Schmerzen oder vermeidbaren Leiden oder Schäden führt oder

- die Haltung nur unter Schmerzen oder vermeidbaren Leiden möglich ist oder zu Schäden führt.

Als Qualzucht bezeichnet man jede Form von Zucht, die dazu führt, dass bei der Nachzucht oder deren Nachkommen

- erblich bedingt Körperteile oder Organe für den artgemäßen Gebrauch fehlen oder untauglich oder umgestaltet sind, wodurch Schmerzen, Leiden oder Schäden auftreten;

- mit Leiden verbundene erblich bedingte Verhaltensstörungen auftreten - jeder artgemäße Kontakt mit Artgenossen bei ihnen selbst oder einem Artgenossen zu Schmerzen oder vermeidbaren Leiden oder Schäden führt oder

- die Haltung nur unter Schmerzen oder vermeidbaren Leiden möglich ist oder zu Schäden führt.

Wer hat das festgelegt?

Der Begriff „Qualzucht“ wurde erstmals durch das im Jahr 2005 erstellte Gutachten zur Auslegung von Paragraph 11b des Tierschutzgesetzes (Verbot von Qualzüchtungen) geprägt.

Die rechtliche Definition ist im deutschen Tierschutzgesetz im Paragraph 11b festgelegt. Dieser beinhaltet auch das Verbot solcher Qualzuchten. Paragraph 10 der Tierschutz-Hundeverordnung regelt außerdem ein Ausstellungsverbot von Tieren mit vorhandenen Qualzuchtmerkmalen.

Der Begriff „Qualzucht“ wurde erstmals durch das im Jahr 2005 erstellte Gutachten zur Auslegung von Paragraph 11b des Tierschutzgesetzes (Verbot von Qualzüchtungen) geprägt.

Die rechtliche Definition ist im deutschen Tierschutzgesetz im Paragraph 11b festgelegt. Dieser beinhaltet auch das Verbot solcher Qualzuchten. Paragraph 10 der Tierschutz-Hundeverordnung regelt außerdem ein Ausstellungsverbot von Tieren mit vorhandenen Qualzuchtmerkmalen.

Warum geht mich das was an?

Große Kulleraugen, breite Nase, lange Rücken, runder Kopf, kurze Beine, besonders geschecktes Fell, Schwanz- und Haarlosigkeit sind nur einige Beispiele von Attributen, welche als schön oder niedlich angesehen und immer beliebter geworden sind. Dies betrifft viele Hunderassen, wie Möpse, französische und englische Bulldoggen, Collies, aber auch Katzen oder Kaninchen.

Diese knuddeligen Merkmale sollen zum Kauf animieren. Bei den Vierbeinern können sie jedoch später eine Reihe von zum Teil erheblichen Gesundheitsproblemen verursachen.

Auch Zierfische und landwirtschaftliche Nutztiere, wie Kühe, Enten und Hühner, sind von gesundheitsschädigenden Zuchtmerkmalen betroffen.

Das Verbot der Qualzucht wird derzeit nur unzureichend umgesetzt, auch weil die Nachfrage nach diesen Tieren unverändert hoch ist und damit das Angebot auf dem Markt bestimmt.

Große Kulleraugen, breite Nase, lange Rücken, runder Kopf, kurze Beine, besonders geschecktes Fell, Schwanz- und Haarlosigkeit sind nur einige Beispiele von Attributen, welche als schön oder niedlich angesehen und immer beliebter geworden sind. Dies betrifft viele Hunderassen, wie Möpse, französische und englische Bulldoggen, Collies, aber auch Katzen oder Kaninchen.

Diese knuddeligen Merkmale sollen zum Kauf animieren. Bei den Vierbeinern können sie jedoch später eine Reihe von zum Teil erheblichen Gesundheitsproblemen verursachen.

Auch Zierfische und landwirtschaftliche Nutztiere, wie Kühe, Enten und Hühner, sind von gesundheitsschädigenden Zuchtmerkmalen betroffen.

Das Verbot der Qualzucht wird derzeit nur unzureichend umgesetzt, auch weil die Nachfrage nach diesen Tieren unverändert hoch ist und damit das Angebot auf dem Markt bestimmt.

Wie konnte es nur so weit kommen?

Kurz, knapp und stark vereinfacht erklärt:

Die Zucht von Tieren und unterschiedlichen Rassen gibt es bereits seit hunderten von Jahren. Ursprünglich entstanden diese vor allem, um bestimmte Eigenschaften zu erhalten und zu verbessern. Die Tiere sollten damals bespielsweise

- bei schweren, zehrenden Arbeiten,

- bei der Jagd,

- im Krieg,

- bei der Rettung von Menschen,

- beim Treiben von Vieh und

- beim Fernhalten von unerwünschten Menschen oder Tieren unterstützen.

Außerdem spendeten sie nicht nur lebenserhaltende Wärme, sondern lieferten wertvolle Lebensmittel und andere Rohstoffe. Im Fokus standen also die Gesundheit, der Charakter und die wertvollen Eigenschaften der Tiere.

Über die Jahrhunderte veränderten sich jedoch die Zuchtziele. So war man spätestens mit der Industrialisierung und der wachsenden Weltbevölkerung

- auf der einen Seite nicht mehr auf die zum Teil lebensrettenden Eigenschaften angewiesen und

- auf der anderen Seite brauchte man mehr tierische Produkte für die Sicherstellung der menschlichen Ernährung.

Dies führte dazu,

dass sich in der privaten Tierhaltung die Funktion der Tiere fast vollständig vom „Arbeitstier“ zum „Hobby- und Begleittier“ änderte und zum anderen,

dass sich die industrielle Tierhaltung lebensmittelliefernder Tiere mit sehr hohen Tierzahlen und -dichten und einer drastischen Leistungssteigerung etablierte.

Beides waren Entwicklungen zu Ungunsten der Tiergesundheit.

Mit der Funktionsänderung der privaten Haltung veränderten sich auch die Zuchtziele. Begleittiere sollen vor allem zum Lifestyle ihrer Tierhalterinnen und Tierhalter passen und übernehmen zum Teil sogar die Funktion eines Partners oder einer Partnerin, eines Kindes oder des besten Freundes oder der besten Freundin.

Dadurch steht zunehmend das äußere Erscheinungsbild im Fokus, also unter anderem die Kopfform, Farbe, Größe, Zeichnung – je ausgefallener desto besser. Körpermerkmale werden nicht mehr nur auf Funktion, sondern zum Teil ausschließlich aufgrund von optischen Merkmalen ausgewählt. Leider wurde viel zu lange verkannt oder ignoriert, dass viele dieser Merkmale mit dem Auftreten unerwünschter Nebeneffekte und Krankheiten einhergehen, sodass sich diese über die Jahre in dem Erbgut der unterschiedlichsten Rassen festsetzten.

Einige Beispiele unerwünschter Nebeneffekte sind:

- Taubheit oder Blindheit aufgrund von fehlenden Fellpigmenten bei stark weißköpfigen Hunden,

- Haarausfall bei Hunden mit besonderen Fellfarben wie lilac, silver, charcoal und champagner,

- Knochenkrebs bei übergroßen Tieren,

- Atemprobleme bei kurzköpfigen Rassen,

- Bandscheibenvorfälle bei stark kurzbeinigen Tieren,

- Hautprobleme aufgrund von Faltenbildung und so weiter.

Zudem wurden für schnelle Zuchterfolge, die Vererbung und den Erhalt bestimmter, erwünschter Merkmale, für „Zuchtreinheit“ und auch die Generierung neuer Rassen immer häufiger verwandte Tiere mit gleichen oder sehr ähnlichen Merkmalen verpaart, sodass es über die Jahrzehnte zu sehr hohen Inzuchtraten gekommen ist. Inzucht führt − wie beim Menschen auch − jedoch zu weiteren genetisch bedingten Krankheiten, die nun in vielen unserer Rassen wie wir sie heute kennen ebenfalls auftauchen. Bekannte Inzuchtfolgen sind beispielsweise ein erhöhtes

- Krebsrisiko,

- diverse körperliche Fehlentwicklungen,

- Krankheiten wie Epilepsie und bestimmte Demenzformen,

- die Neigung zu Allergien, Stupidität oder Kurzlebigkeit.

Die Entwicklung vom Arbeitstier zum Begleittier hatte also nicht ausschließlich gute Folgen für die Tiere – ganz im Gegenteil. Dies führt einfach gesagt, über kurz oder lang dazu, dass es keine gesunden Rassetiere mehr geben wird, wenn bei den Kaufenden, also künftigen Tierbesitzerinnen und -besitzern und den Züchtenden kein massives Umdenken stattfindet.

Auch die Zucht nahrungsmittel- und rohstoffliefernder Tiere hat eine enorme Entwicklung durchgemacht. Die Ursprünge der bäuerlichen Nutztierhaltung lagen in der Domestizierung, das heißt in der züchterisch-genetischen Veränderung von Wildtierarten.

Im 18. Jahrhundert kamen gezielte Züchtungen auf, die darauf abzielten, dass beispielsweise Schweine mehr Fleisch lieferten. Sie entwickelten sich zunehmend weg vom ursprünglich wilden Schwein. Durch das Hauptziel der Fleisch- und auch Milch- und Legeleistung wurden die Tiere der entsprechenden Rassen immer mehr zu reinen Nutztieren, die ausschließlich zur Bedienung einer Nachfrage des Menschen da sind. Im 20. Jahrhundert nahm der Konsum von Fleisch, Milch, Eiern und daraus entstehenden Produkten massiv zu. Die entsprechend große Nachfrage musste bedient werden.

In den 70er-Jahren kam zum ersten Mal der Begriff der Massentierhaltung auf. Von der einfachen Haltung beim Bauern entwickelte sich die Sparte der Nahrungsmittelgewinnung, unter anderem aufgrund der hohen Nachfrage und der Technisierung, in den letzten 50 Jahren immer mehr zu einer Industrie. Diese beschriebene Entwicklung ist nicht zuletzt auch ein Ergebnis der früheren Agrarpolitik. Schnell und günstig sollten die Produkte produziert werden, das Wohl der Tiere war früher eher nachrangig. Eine Entwicklung, die heute nicht mehr als zukunftsfähig angesehen werden kann.

Seit mehreren Jahren sind die Themen Tierschutz, Tierwohl und Tiergesundheit endlich auch für die sogenannten Nutztiere in das öffentliche Interesse getreten. Die Tierhaltenden nehmen diese gesellschaftliche Diskussion wahr. Viele, aber längst nicht ausreichend, engagierte Tierhalterinnen und Tierhalter setzen bereits Weiterentwicklungen bei bestehenden Zucht-, Haltungsformen und –konzepten um. Ziel muss aber die Umsetzung in der Breite sein, um eine tiergerechte, nachhaltige Tierhaltung zu erreichen. Hürden für höhere Standards und ein Mehr an Tierwohl liegen sehr häufig in den damit verbundenen hohen Kosten für Um- und Neubau, fehlender Planungssicherheit, aber insbesondere auch in der zu niedrigen Honorierung seitens der Marktakteure wie Verarbeitungsunternehmen, dem Handel und der Lebensmittelindustrie.

Die steigende Nachfrage und der Wertverlust tierischer Produkte hatten auch entscheidenden Einfluss auf die Zucht der Tiere, denn um den Bedarf zu decken, musste nicht nur die Zahl der gehaltenen Tiere stark erhöht werden, sondern auch die Zuchtziele wurden auf höhere Leistung angepasst und die Tiere entsprechend selektiert. Ziele sind, je nach Nutzungsart, eine möglichst effiziente Futterverwertung, schnelles Wachstum, eine sehr gute Fruchtbarkeit und ein hohes Schlachtgewicht, eine hohe Lege- oder Milchleistung. Das hat dazu geführt, dass in den unterschiedlichen Bereichen wenige Rassen mit hohen Tierzahlen verwendet werden. Dies ist problematisch, da auch mit diesen Zuchtzielen viele unerwünschte Nebeneffekte und Krankheiten für die Tiere einhergehen, welche sich über die Jahrzehnte in dem Erbgut der unterschiedlichsten Rassen festsetzten. Dies ist inzwischen für viele Tierarten und Rassen bekannt, sodass einige Zuchtverbände versuchen durch geeignete Maßnahmen dagegen zu steuern und gesündere Tiere zu züchten. Allerdings erfolgt dies immer unter der Maßgabe einer gleichbleibend oder zumindest annähernd gleich hohen Leistung, um den nach wie vor übermäßig hohen Konsum tierischer Lebensmittel decken zu können. Hier braucht es ein Umdenken bei den Konsumenten, um den Tieren langfristig durch tierfreieren Lebensmittelverzehr zu gesünderen Zuchten zu verhelfen!

Kurz, knapp und stark vereinfacht erklärt:

Die Zucht von Tieren und unterschiedlichen Rassen gibt es bereits seit hunderten von Jahren. Ursprünglich entstanden diese vor allem, um bestimmte Eigenschaften zu erhalten und zu verbessern. Die Tiere sollten damals bespielsweise

- bei schweren, zehrenden Arbeiten,

- bei der Jagd,

- im Krieg,

- bei der Rettung von Menschen,

- beim Treiben von Vieh und

- beim Fernhalten von unerwünschten Menschen oder Tieren unterstützen.

Außerdem spendeten sie nicht nur lebenserhaltende Wärme, sondern lieferten wertvolle Lebensmittel und andere Rohstoffe. Im Fokus standen also die Gesundheit, der Charakter und die wertvollen Eigenschaften der Tiere.

Über die Jahrhunderte veränderten sich jedoch die Zuchtziele. So war man spätestens mit der Industrialisierung und der wachsenden Weltbevölkerung

- auf der einen Seite nicht mehr auf die zum Teil lebensrettenden Eigenschaften angewiesen und

- auf der anderen Seite brauchte man mehr tierische Produkte für die Sicherstellung der menschlichen Ernährung.

Dies führte dazu,

dass sich in der privaten Tierhaltung die Funktion der Tiere fast vollständig vom „Arbeitstier“ zum „Hobby- und Begleittier“ änderte und zum anderen,

dass sich die industrielle Tierhaltung lebensmittelliefernder Tiere mit sehr hohen Tierzahlen und -dichten und einer drastischen Leistungssteigerung etablierte.

Beides waren Entwicklungen zu Ungunsten der Tiergesundheit.

Mit der Funktionsänderung der privaten Haltung veränderten sich auch die Zuchtziele. Begleittiere sollen vor allem zum Lifestyle ihrer Tierhalterinnen und Tierhalter passen und übernehmen zum Teil sogar die Funktion eines Partners oder einer Partnerin, eines Kindes oder des besten Freundes oder der besten Freundin.

Dadurch steht zunehmend das äußere Erscheinungsbild im Fokus, also unter anderem die Kopfform, Farbe, Größe, Zeichnung – je ausgefallener desto besser. Körpermerkmale werden nicht mehr nur auf Funktion, sondern zum Teil ausschließlich aufgrund von optischen Merkmalen ausgewählt. Leider wurde viel zu lange verkannt oder ignoriert, dass viele dieser Merkmale mit dem Auftreten unerwünschter Nebeneffekte und Krankheiten einhergehen, sodass sich diese über die Jahre in dem Erbgut der unterschiedlichsten Rassen festsetzten.

Einige Beispiele unerwünschter Nebeneffekte sind:

- Taubheit oder Blindheit aufgrund von fehlenden Fellpigmenten bei stark weißköpfigen Hunden,

- Haarausfall bei Hunden mit besonderen Fellfarben wie lilac, silver, charcoal und champagner,

- Knochenkrebs bei übergroßen Tieren,

- Atemprobleme bei kurzköpfigen Rassen,

- Bandscheibenvorfälle bei stark kurzbeinigen Tieren,

- Hautprobleme aufgrund von Faltenbildung und so weiter.

Zudem wurden für schnelle Zuchterfolge, die Vererbung und den Erhalt bestimmter, erwünschter Merkmale, für „Zuchtreinheit“ und auch die Generierung neuer Rassen immer häufiger verwandte Tiere mit gleichen oder sehr ähnlichen Merkmalen verpaart, sodass es über die Jahrzehnte zu sehr hohen Inzuchtraten gekommen ist. Inzucht führt − wie beim Menschen auch − jedoch zu weiteren genetisch bedingten Krankheiten, die nun in vielen unserer Rassen wie wir sie heute kennen ebenfalls auftauchen. Bekannte Inzuchtfolgen sind beispielsweise ein erhöhtes

- Krebsrisiko,

- diverse körperliche Fehlentwicklungen,

- Krankheiten wie Epilepsie und bestimmte Demenzformen,

- die Neigung zu Allergien, Stupidität oder Kurzlebigkeit.

Die Entwicklung vom Arbeitstier zum Begleittier hatte also nicht ausschließlich gute Folgen für die Tiere – ganz im Gegenteil. Dies führt einfach gesagt, über kurz oder lang dazu, dass es keine gesunden Rassetiere mehr geben wird, wenn bei den Kaufenden, also künftigen Tierbesitzerinnen und -besitzern und den Züchtenden kein massives Umdenken stattfindet.

Auch die Zucht nahrungsmittel- und rohstoffliefernder Tiere hat eine enorme Entwicklung durchgemacht. Die Ursprünge der bäuerlichen Nutztierhaltung lagen in der Domestizierung, das heißt in der züchterisch-genetischen Veränderung von Wildtierarten.

Im 18. Jahrhundert kamen gezielte Züchtungen auf, die darauf abzielten, dass beispielsweise Schweine mehr Fleisch lieferten. Sie entwickelten sich zunehmend weg vom ursprünglich wilden Schwein. Durch das Hauptziel der Fleisch- und auch Milch- und Legeleistung wurden die Tiere der entsprechenden Rassen immer mehr zu reinen Nutztieren, die ausschließlich zur Bedienung einer Nachfrage des Menschen da sind. Im 20. Jahrhundert nahm der Konsum von Fleisch, Milch, Eiern und daraus entstehenden Produkten massiv zu. Die entsprechend große Nachfrage musste bedient werden.

In den 70er-Jahren kam zum ersten Mal der Begriff der Massentierhaltung auf. Von der einfachen Haltung beim Bauern entwickelte sich die Sparte der Nahrungsmittelgewinnung, unter anderem aufgrund der hohen Nachfrage und der Technisierung, in den letzten 50 Jahren immer mehr zu einer Industrie. Diese beschriebene Entwicklung ist nicht zuletzt auch ein Ergebnis der früheren Agrarpolitik. Schnell und günstig sollten die Produkte produziert werden, das Wohl der Tiere war früher eher nachrangig. Eine Entwicklung, die heute nicht mehr als zukunftsfähig angesehen werden kann.

Seit mehreren Jahren sind die Themen Tierschutz, Tierwohl und Tiergesundheit endlich auch für die sogenannten Nutztiere in das öffentliche Interesse getreten. Die Tierhaltenden nehmen diese gesellschaftliche Diskussion wahr. Viele, aber längst nicht ausreichend, engagierte Tierhalterinnen und Tierhalter setzen bereits Weiterentwicklungen bei bestehenden Zucht-, Haltungsformen und –konzepten um. Ziel muss aber die Umsetzung in der Breite sein, um eine tiergerechte, nachhaltige Tierhaltung zu erreichen. Hürden für höhere Standards und ein Mehr an Tierwohl liegen sehr häufig in den damit verbundenen hohen Kosten für Um- und Neubau, fehlender Planungssicherheit, aber insbesondere auch in der zu niedrigen Honorierung seitens der Marktakteure wie Verarbeitungsunternehmen, dem Handel und der Lebensmittelindustrie.

Die steigende Nachfrage und der Wertverlust tierischer Produkte hatten auch entscheidenden Einfluss auf die Zucht der Tiere, denn um den Bedarf zu decken, musste nicht nur die Zahl der gehaltenen Tiere stark erhöht werden, sondern auch die Zuchtziele wurden auf höhere Leistung angepasst und die Tiere entsprechend selektiert. Ziele sind, je nach Nutzungsart, eine möglichst effiziente Futterverwertung, schnelles Wachstum, eine sehr gute Fruchtbarkeit und ein hohes Schlachtgewicht, eine hohe Lege- oder Milchleistung. Das hat dazu geführt, dass in den unterschiedlichen Bereichen wenige Rassen mit hohen Tierzahlen verwendet werden. Dies ist problematisch, da auch mit diesen Zuchtzielen viele unerwünschte Nebeneffekte und Krankheiten für die Tiere einhergehen, welche sich über die Jahrzehnte in dem Erbgut der unterschiedlichsten Rassen festsetzten. Dies ist inzwischen für viele Tierarten und Rassen bekannt, sodass einige Zuchtverbände versuchen durch geeignete Maßnahmen dagegen zu steuern und gesündere Tiere zu züchten. Allerdings erfolgt dies immer unter der Maßgabe einer gleichbleibend oder zumindest annähernd gleich hohen Leistung, um den nach wie vor übermäßig hohen Konsum tierischer Lebensmittel decken zu können. Hier braucht es ein Umdenken bei den Konsumenten, um den Tieren langfristig durch tierfreieren Lebensmittelverzehr zu gesünderen Zuchten zu verhelfen!

Was kannst Du tun?

- Hinschauen und über die Rasse informieren;

- keine Tiere kaufen, die Merkmale von Qualzucht zeigen;

- Wahl aus verantwortungsvoller Zucht oder besser: Schau im Tierheim nach einem passenden Tier;

- keine Straßen- oder Auslandskäufe aus Mitleid;

- Miteinander reden und aufklären;

- keine Werbung mit Qualzuchttieren;

- Selbstkritisch bleiben: Nicht die Zucht kranker Tiere unterstützen;

- keine Likes für Tierleid in den Sozialen Medien vergeben.

- Hinschauen und über die Rasse informieren;

- keine Tiere kaufen, die Merkmale von Qualzucht zeigen;

- Wahl aus verantwortungsvoller Zucht oder besser: Schau im Tierheim nach einem passenden Tier;

- keine Straßen- oder Auslandskäufe aus Mitleid;

- Miteinander reden und aufklären;

- keine Werbung mit Qualzuchttieren;

- Selbstkritisch bleiben: Nicht die Zucht kranker Tiere unterstützen;

- keine Likes für Tierleid in den Sozialen Medien vergeben.

Wo sind weiterführende Informationen zu finden?

Das Internet bietet eine Vielzahl an Informationen zum Tierwohl. Nachfolgend sind einige genannt:

Zu Qualzuchten:

- Land Berlin: Kampagnenseite „Lifestyle oder Lebewesen“

- Bundesverbraucherschutzministerium: Gutachten zur Auslegung von Paragraf 11b des Tierschutzgesetzes von der Sachverständigengruppe Tierschutz und Heimtierzucht

- Qualzucht-Evidenz Netzwerk (QUEN): Qualzucht-Datenbank

- Bundestierärztekammer e.V.: Qualzuchten

- Tierärztekammer Berlin:

- Federation of European Companion Animal Veterinary Associations (FECAVA):

- Kaninchenwiese: Informationen zu Kaninchen

Zum Umgang mit Tieren in Sozialen Medien:

- Haustiere auf Social Media (tiho-hannover.de)

- Kein Like für Tierleid (@tierschutz.socialmedia)

- Keine Likes für Tierleid - VIER PFOTEN

- Tierqual im Internet melden – aber wie? - VIER PFOTEN

Das Internet bietet eine Vielzahl an Informationen zum Tierwohl. Nachfolgend sind einige genannt:

Zu Qualzuchten:

- Land Berlin: Kampagnenseite „Lifestyle oder Lebewesen“

- Bundesverbraucherschutzministerium: Gutachten zur Auslegung von Paragraf 11b des Tierschutzgesetzes von der Sachverständigengruppe Tierschutz und Heimtierzucht

- Qualzucht-Evidenz Netzwerk (QUEN): Qualzucht-Datenbank

- Bundestierärztekammer e.V.: Qualzuchten

- Tierärztekammer Berlin:

- Federation of European Companion Animal Veterinary Associations (FECAVA):

- Kaninchenwiese: Informationen zu Kaninchen

Zum Umgang mit Tieren in Sozialen Medien:

- Haustiere auf Social Media (tiho-hannover.de)

- Kein Like für Tierleid (@tierschutz.socialmedia)

- Keine Likes für Tierleid - VIER PFOTEN

- Tierqual im Internet melden – aber wie? - VIER PFOTEN

Wissenswertes

Leseempfehlung

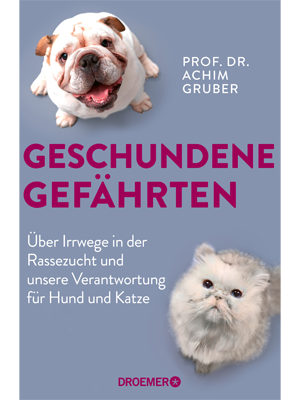

Das Sachbuch "Geschundene Gefährten - Über Irrwege in der Rassezucht und unsere Verantwortung für Hund und Katze“ von Prof. Dr. Achim Gruber, einem bekannten Tierpathologen über Tierethik und Tierwohl, informiert sensibel und lösungsorientiert über das Thema Qualzucht und damit verbundene Leiden bei Haus- aber auch Nutztieren, mit dem Schwerpunkt Hunde und Katzen.

Haustiere werden immer wichtiger für uns Menschen, bieten sie doch Nähe und Zuneigung. Nicht wenige Menschen sehen ihre Haustiere nicht nur als Begleiter, sondern zunehmend auch als Teil ihres persönlichen Lifestyles. Prof. Gruber klärt als verantwortungsbewusster Tierarzt in seinem Buch verständlich und sehr eindrücklich über die Problematik von Qualzucht und genetischen Defekten auf. So zeigt er die für die Tiere fatalen Wirkungen der „Zuchterfolge“ aus den vergangenen 150 Jahren Rassereinzucht bei Hunden und Katzen medizinisch verständlich auf und untermalt diese anschaulich mit Geschichten. Die Probleme zeigen sich in mehr als 500 genetisch bedingten, größtenteils bei der Zucht oder Domestikation entstandenen Krankheiten. Prof. Gruber legt objektiv dar, welche Fehler in der Vergangenheit gemacht wurden, die schließlich zum aktuell bestehenden Rassedilemma führten.

Der Autor gibt mit seinem Buch sowohl bestehenden, als auch angehenden Haustierbesitzerinnen und -besitzern wie potentiellen Züchterinnen und Züchtern fachkundige Hilfestellung, um über eine verantwortungsvolle Tierauswahl mehr Tierwohl für das Einzeltier und gegebenenfalls folgende Generationen zu bewirken. Dabei sollten mindestens die folgenden Fragen zum Wohle der Tiere gestellt werden:

- Woher soll das Haustier bezogen werden?

- Welche Ansprüche hat welche Rasse?

- Kann man diesen als Tierhalterin oder Tierhalter gerecht werden?

- Welche Krankheiten bringen bestimmte Zuchten mit sich?

Der Autor zeigt Lösungswege auf, um einen Ausstieg aus den Folgen krankmachender Zuchtziele zu finden. Dazu zählen unter anderem Kreuzungszuchten, das Öffnen der Rassebücher und die Anwendung von Erkenntnissen aus der Forschung, wie vielversprechenden Gentests zur Ermittlung von krankmachenden Genen.

Der sehr anschaulich dargestellte und für den Laien verständliche hohe Informationswert des Buches liefert die notwendige Aufklärung und den Anstoß für einen längst überfälligen Umdenkungsprozess. Dabei regt das Buch, ohne langweilig zu werden zum Nachdenken und Austausch mit anderen an. Es handelt sich hierbei nicht um eine medizinisch-wissenschaftliche Abhandlung, sondern ein Ratgeber, der den steinigen Weg von „geschundenen Gefährten“ zu „gesundenden Gefährten“ ebnen möchte.

Zum Autor

Univ.-Prof. Dr. Achim Gruber ist Veterinärmediziner und Leiter des Instituts für Tierpathologie am Fachbereich Veterinärmedizin der Freien Universität Berlin in Düppel. Zu Beginn seiner medizinischen Laufbahn war er als Kleintierpraktiker tätig. Prof. Gruber ist Mitherausgeber und Co-Autor der beiden deutschen Standardwerke zur Tierpathologie und als einziger Tiermediziner ordentliches Mitglied der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften. Zum überholungsbedürftigen Rassekonzept mahnt er in seinem neuen Buch "Geschundene Gefährten - Über Irrwege in der Rassezucht und unsere Verantwortung für Hund und Katze“ zugunsten von Tierwohl und Tiergesundheit. Nicht zuletzt über seine Publikationen will er Tierhaltende, Züchtende, Tierheime, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, Tiermedizinerinnen und Tiermediziner und Studierende sowie Behörden miteinander ins konstruktive Gespräch bringen. Das Sachbuch „Geschundene Gefährten“ hat er zur Aufarbeitung der in der Vergangenheit begangenen Zuchtfehler geschrieben.

Das Buch

Geschundene Gefährten - Über Irrwege in der Rassezucht und unsere Verantwortung für Hund und Katze

Autor: Prof. Dr. Achim Gruber

Droemer Knaur, 2023

ISBN: 978-3-426-27908-3

21,00 Euro | 288 Seiten

Das Sachbuch "Geschundene Gefährten - Über Irrwege in der Rassezucht und unsere Verantwortung für Hund und Katze“ von Prof. Dr. Achim Gruber, einem bekannten Tierpathologen über Tierethik und Tierwohl, informiert sensibel und lösungsorientiert über das Thema Qualzucht und damit verbundene Leiden bei Haus- aber auch Nutztieren, mit dem Schwerpunkt Hunde und Katzen.

Haustiere werden immer wichtiger für uns Menschen, bieten sie doch Nähe und Zuneigung. Nicht wenige Menschen sehen ihre Haustiere nicht nur als Begleiter, sondern zunehmend auch als Teil ihres persönlichen Lifestyles. Prof. Gruber klärt als verantwortungsbewusster Tierarzt in seinem Buch verständlich und sehr eindrücklich über die Problematik von Qualzucht und genetischen Defekten auf. So zeigt er die für die Tiere fatalen Wirkungen der „Zuchterfolge“ aus den vergangenen 150 Jahren Rassereinzucht bei Hunden und Katzen medizinisch verständlich auf und untermalt diese anschaulich mit Geschichten. Die Probleme zeigen sich in mehr als 500 genetisch bedingten, größtenteils bei der Zucht oder Domestikation entstandenen Krankheiten. Prof. Gruber legt objektiv dar, welche Fehler in der Vergangenheit gemacht wurden, die schließlich zum aktuell bestehenden Rassedilemma führten.

Der Autor gibt mit seinem Buch sowohl bestehenden, als auch angehenden Haustierbesitzerinnen und -besitzern wie potentiellen Züchterinnen und Züchtern fachkundige Hilfestellung, um über eine verantwortungsvolle Tierauswahl mehr Tierwohl für das Einzeltier und gegebenenfalls folgende Generationen zu bewirken. Dabei sollten mindestens die folgenden Fragen zum Wohle der Tiere gestellt werden:

- Woher soll das Haustier bezogen werden?

- Welche Ansprüche hat welche Rasse?

- Kann man diesen als Tierhalterin oder Tierhalter gerecht werden?

- Welche Krankheiten bringen bestimmte Zuchten mit sich?

Der Autor zeigt Lösungswege auf, um einen Ausstieg aus den Folgen krankmachender Zuchtziele zu finden. Dazu zählen unter anderem Kreuzungszuchten, das Öffnen der Rassebücher und die Anwendung von Erkenntnissen aus der Forschung, wie vielversprechenden Gentests zur Ermittlung von krankmachenden Genen.

Der sehr anschaulich dargestellte und für den Laien verständliche hohe Informationswert des Buches liefert die notwendige Aufklärung und den Anstoß für einen längst überfälligen Umdenkungsprozess. Dabei regt das Buch, ohne langweilig zu werden zum Nachdenken und Austausch mit anderen an. Es handelt sich hierbei nicht um eine medizinisch-wissenschaftliche Abhandlung, sondern ein Ratgeber, der den steinigen Weg von „geschundenen Gefährten“ zu „gesundenden Gefährten“ ebnen möchte.

Zum Autor

Univ.-Prof. Dr. Achim Gruber ist Veterinärmediziner und Leiter des Instituts für Tierpathologie am Fachbereich Veterinärmedizin der Freien Universität Berlin in Düppel. Zu Beginn seiner medizinischen Laufbahn war er als Kleintierpraktiker tätig. Prof. Gruber ist Mitherausgeber und Co-Autor der beiden deutschen Standardwerke zur Tierpathologie und als einziger Tiermediziner ordentliches Mitglied der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften. Zum überholungsbedürftigen Rassekonzept mahnt er in seinem neuen Buch "Geschundene Gefährten - Über Irrwege in der Rassezucht und unsere Verantwortung für Hund und Katze“ zugunsten von Tierwohl und Tiergesundheit. Nicht zuletzt über seine Publikationen will er Tierhaltende, Züchtende, Tierheime, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, Tiermedizinerinnen und Tiermediziner und Studierende sowie Behörden miteinander ins konstruktive Gespräch bringen. Das Sachbuch „Geschundene Gefährten“ hat er zur Aufarbeitung der in der Vergangenheit begangenen Zuchtfehler geschrieben.

Das Buch

Geschundene Gefährten - Über Irrwege in der Rassezucht und unsere Verantwortung für Hund und Katze

Autor: Prof. Dr. Achim Gruber

Droemer Knaur, 2023

ISBN: 978-3-426-27908-3

21,00 Euro | 288 Seiten

Aufklärungsfilm Qualzucht

Aufklärungsfilm „Frei Schnauze – Qualzuchten ehrlich erklärt“ der Landestierschutzbeauftragten Baden-Württemberg

Die Trends bei der Zucht von Hunden, Katzen und anderen Haustieren, bei der das Aussehen von Tieren nach menschlichen Geschmacksvorlieben in den Vordergrund gestellt und weniger auf tiergesundheitliche Aspekte geschaut wird, verstärkt das Leid der Tiere. Fundiertes Wissen und das Erkennen von Qualzuchtmerkmalen sowie Kenntnisse zu den damit verbundenen Schmerzen, Leiden und Krankheiten der Tiere können helfen unsere tierischen Mitbewohner zu schützen.

Jedoch ist es nicht immer leicht zu erkennen, welches Tier von Qualzucht betroffen ist. Um hier Hilfestellung zu geben und Wissen zum Erkennen von Qualzuchtmerkmalen zu vermitteln, hat die Stabsstelle der Landestierschutzbeauftragten des Landes Baden-Württemberg Dr. Julia Stubenbord einen Aufklärungsfilm unter dem Titel „Frei Schnauze – Qualzuchten ehrlich erklärt“ entwickelt. Der Film soll dazu beizutragen, dass bei der Anschaffung eines Tieres in erster Linie die Gesundheit und das Wohlbefinden und nicht allein das Aussehen im Vordergrund steht.

Atemnot und Kreislaufkollaps, Bandscheibenvorfälle, Taubheit, Augen- und Hautprobleme sowie neurologische Ausfälle und Gelenkschäden sind nur einige von vielen Symptomen, die züchterisch und erblich bedingt bei den Tieren auftreten können. In dem Aufklärungsfilm werden anschaulich und allgemein verständlich diese und weitere Krankheiten sowie das Leid der Tiere bestimmter, von Qualzucht betroffener Haustierrassen beleuchtet. Es wird vermittelt, wie Qualzuchtmerkmale erkannt und eingeschätzt werden können und tiermedizinisches Wissen erläutert.

- Weiterführende Informationen zur Kampagne „FREI SCHNAUZE – Erkenne Qualzucht“

Aufklärungsfilm „Frei Schnauze – Qualzuchten ehrlich erklärt“ der Landestierschutzbeauftragten Baden-Württemberg

Die Trends bei der Zucht von Hunden, Katzen und anderen Haustieren, bei der das Aussehen von Tieren nach menschlichen Geschmacksvorlieben in den Vordergrund gestellt und weniger auf tiergesundheitliche Aspekte geschaut wird, verstärkt das Leid der Tiere. Fundiertes Wissen und das Erkennen von Qualzuchtmerkmalen sowie Kenntnisse zu den damit verbundenen Schmerzen, Leiden und Krankheiten der Tiere können helfen unsere tierischen Mitbewohner zu schützen.

Jedoch ist es nicht immer leicht zu erkennen, welches Tier von Qualzucht betroffen ist. Um hier Hilfestellung zu geben und Wissen zum Erkennen von Qualzuchtmerkmalen zu vermitteln, hat die Stabsstelle der Landestierschutzbeauftragten des Landes Baden-Württemberg Dr. Julia Stubenbord einen Aufklärungsfilm unter dem Titel „Frei Schnauze – Qualzuchten ehrlich erklärt“ entwickelt. Der Film soll dazu beizutragen, dass bei der Anschaffung eines Tieres in erster Linie die Gesundheit und das Wohlbefinden und nicht allein das Aussehen im Vordergrund steht.

Atemnot und Kreislaufkollaps, Bandscheibenvorfälle, Taubheit, Augen- und Hautprobleme sowie neurologische Ausfälle und Gelenkschäden sind nur einige von vielen Symptomen, die züchterisch und erblich bedingt bei den Tieren auftreten können. In dem Aufklärungsfilm werden anschaulich und allgemein verständlich diese und weitere Krankheiten sowie das Leid der Tiere bestimmter, von Qualzucht betroffener Haustierrassen beleuchtet. Es wird vermittelt, wie Qualzuchtmerkmale erkannt und eingeschätzt werden können und tiermedizinisches Wissen erläutert.

- Weiterführende Informationen zur Kampagne „FREI SCHNAUZE – Erkenne Qualzucht“